日揮グローバルが描く月面の未来図

今回のゲストは、日揮グローバル株式会社「月面プラントユニット」のユニットリーダーを務める深浦希峰さんです。 日揮グローバルと言えば、日本有数の大手プラントエンジニアリング会社。培ってきた実績と知見を基に、月面でプラントを設計する構想を進めています。 深浦さんご自身の経歴や宇宙への想い、さらには日揮グローバルが描く「ルマニティー計画」やそのスケジュールまで聞いてみました。

筑波大学卒業後、日揮グローバルに入社し、プラントエンジニアとしてキャリアをスタートさせる。2020年12月に新規事業として、月面プラントユニットを立ち上げ、2021年6月より約2年間はJAXA有人宇宙技術センターに出向し、国際宇宙ステーション「きぼう」の運用業務やGateway向けのポンプ開発に携わる。現在は月面プラントユニットのリーダーとして月面における推進薬プラントを中心とした月面インフラ構想を主導。

【日揮と宇宙産業の関わりについて】

―日揮と言えば日本を代表する大手プラントエンジニアリング会社ですが、御社と宇宙事業との関わりの、歴史を簡単に教えてもらえますか?

1980年代から2000年代初頭に、日本の実験棟「きぼう」の安全評価や、当時あったロシアのミールという宇宙ステーション代理店といった形で、宇宙事業に参入してきた歴史があります。ただビジネス展開が難しく、一度は撤退しました。

2018年以降、当時のトランプ政権が、月に再び人類を立たせてさらに火星にも行くという「アルテミス計画」を立ち上げました。当社が持つ世界80カ国・2万件以上という実績とノウハウを活かして、月のインフラ開発にも貢献できればと参入しています。

2020年12月には「月面プラントユニット」という、専任5名・その他社内協力20名超のチームができまして。さまざまな仕事をいただきながら展開しています。

```―2000年代初頭には宇宙事業との関わりが少なくなったとのことですが、一旦距離を置くことにしたのは、理由があるのでしょうか?

やはり民間企業である以上は営利活動という形になるのですが、会社の事業規模に見合うところまで展開していくのは、難しかったようです。

―2018年のアルテミス計画で再び挑戦を考えた際には、どういう形でのビジネスモデルを思い描いたのですか?

月面のプラントを作るという宇宙事業は、当社が行う他の事業と比べれば、予算規模は大きくないかもしれません。ただ、先行者優位な面があるかと思いまして。

日本のプラントメーカーは、石油系の会社が決めた、社内規格や国際規格といったルール内での設計を求められがちです。しかし月面にはまだ、そういったルールがない。そのため最初に月でインフラ整備ができれば、かなりの優位性を保てると考えました。月面での市場をある程度押さえられれば、将来的に確固たるビジネスモデルとして花開く可能性があります。

―経営史でもよく見られる、先行者利益ですね。まだルールもない宇宙や月は、最後のフロンティアだと思います。株主に向けて短期的な利益を出すべきという風潮の中で、長期的な開発に取り組んでいるのはすばらしいことです。

宇宙で培われた技術やそこから得られるデータが、地球でのビジネスに還元できるかもしれない。色々な可能性を模索するためにも、チームとして事業を進めるという経営判断をしています。

【深浦さんの経歴について】

―深浦さんご自身の経歴についてもお聞きします。日揮に入社したのはいつでしょうか?

2015年の4月です。

―最初から宇宙のことをやりたくて入社したのでしょうか。

学生時代もロケットを作って打ち上げるなど、宇宙について学んではいました。ですが入社時はどちらかと言うと、海外でプロジェクトベースの仕事ができる点に魅力を感じていましたね。

―2015年だと日本でも、宇宙関係のベンチャー企業なども色々立ち上がっていたと思います。当初から宇宙に関わりたかったわけではないようですが、どういった気持ちの変化があったのでしょうか。

プロジェクトのマネジメントについて一通り学べたところで、その後のキャリアを意識したのが、入社4年目ぐらいの2018年。ちょうどアルテミス計画が話題となり、日揮にも何かできるのではと考え始めました。

宇宙関係の委員会による資料をネットで見るのが好きだったのですが、月面開発への貢献として、月の水を資源とした水素・酸素の燃料プラントを構想しているという文書を見つけたんです。興味を持ったため学生時代のツテも使いながら、JAXAの方に話をうかがいました。

すると、あくまでJAXA内部の構想であり、民間企業と連携する話はまだ一切出ていないとのこと。体制ができれば当社と協働できるのではと考え、社内で動き始めました。

―4年目という若手ながら色々興味を持ち、ここまで問題意識を持って仕事をしていたのは、相当すごいことだと感じます。

若者の発想を受け入れてくれる文化や、部長・役員クラスの方による支援もあって、ありがたかったです。きっかけとしては私個人でしたが、途中からはチームとしての勢いでやり切ったのもありますね。

【JAXAでの出向経験について】

―JAXAにも出向したとお聞きしましたが、どのようなことをされていたのですか?

2021年の6月から2023年の5月まで、JAXAつくば宇宙センターの有人宇宙技術部門・有人宇宙技術センターでお世話になりました。

仕事は大きく分けて2つです。1つはカーゴインテグレーション。

国際宇宙ステーションに日本人宇宙飛行士が滞在する際、実験に必要なものなどを、定期的に補給船で届けます。その荷物の取りまとめ・調整役ですね。

もう1つは、月面開発における装置の開発。日本の実験モジュールの、冷媒循環用ポンプなどに携わっていました。JAXAの職員としてミッションの一端を担い、情報も得させていただきました。

月面プラントユニットができて専任の人間が配属される状況になったことで、受け皿ができたからこそ、そうした仕事に結びついたのだと思います。

―2018年に始めた当初は、暗中模索のような感じでしたか?

そうですね。私も含め、みなさん本業がある有志が集まったという感じで。2020年ごろまでは紆余曲折も、空中分解しそうなところもありました。

ただ私1人だけなら1年くらいで終わっていたかもしれませんが、やはり同じ宇宙への想いを持っている方が何人もいて手を挙げてくれたおかげで、踏みとどまりましたね。

【月面VR体験について】

―スマートコミュニティが体験できるVRを私たちも使わせていただきましたが、まさに百聞は一見にしかず。VRになると自分の体で体験でき、途端にイメージしやすくなります。なぜこのVRを作ろうと思いましたか?

宇宙業界において認知を向上させるために、わかりやすい物を作りたかったというのが目的です。例えば展示会に出展した際、月面開発に興味のある同業の方などと、技術的な話がしやすくなることを狙っています。今では学校関係者からお声がけいただき、子どもたちに向けて講演を行った実績もあります。

【ルマニティー計画について】

―現在御社が構想されている、ルマニティー計画について教えてください。

ルマニティーは「ルーナスマートコミュニティ」の略称で、商標登録もしています。簡単に言えば、日揮グローバルが目指す月面の未来図です。

地球でのスマートコミュニティはよく、電力の融通という文脈で語られます。月面においては電力だけでなく、水素や酸素、二酸化炭素などさまざまなものを資源ととらえます。

アーキテクチャなどを通して、コミュニティ間で色々な資源の融通を図るという、幅広い内容です。大規模な数の人が月に住む未来が来た際、全体的に持続可能な開発を行うためには、こうした定義付けが必要だと考えました。

【月に水はあるのか?】

―人間が月で生活や仕事をするには、インフラの要となるのが水だと思います。月に水があることは、もうわかっているのでしょうか?

水の兆候が見られるという学術論文は、非常に多くあります。ただしその存在形態や分布、量は未知数です。現在、各国の月面探査機が絶賛調査中で、5年以内にはある程度わかるかと思います。

ただ、水が使えるとわかってから設計を始めても遅れを取ってしまいます。ですので我々はさまざまな仮定を置き、どういう形であっても次につなげられるよう検討しているところです。

【なぜ月に水がある事が重要なのか?】

―月に水があることが重要とはよく聞きますが、それがなぜか教えていただけますか?

火星に向けての燃料効率が良い、というのが大きいですかね。色々な物を地球から直接火星や木星に持っていくより、月を燃料基地にして一度補充すると、より多くの物を遠くまで運べます。

後は、月を技術的なテストベッド(試験用プラットフォーム)として使いやすくなる点です。地球から多くの物を持って行けるため、結果的に月面の開発実証が一層進み、火星進出・月面進出の効率も良くなります。

【月面開発における地球への還元について】

―少し話がずれるかもしれませんが、月面開発によって、地球にも良いことが還元されたりするのでしょうか?

技術開発の部分が大きいかなと。月には莫大な人数を送り込むわけには行きませんので、ロボットを活用した遠隔施工や、自動で組み立てる自動建設を活用する必要があります。これは地球上では研究開発を進めるのが難しい部分もあり、月面での方がやりやすい分野です。

地球でのロボット活用や無人化・自動運転を加速化させる一端となれば、人の安全や効率的な経済活動につながるのがメリットです。

【月面推薬プラントについて】

―御社は今、月面推薬生成プラントにも力を入れているそうですね。どのようなものか教えてください。

月のクレーターの中には永久影=永久に影になっている部分があり、そこには水資源があるのではと考えられています。

水を含む砂「レゴリス」をクレーターの底から掘削する。日照率が高い領域へ持っていき、不純物を取り除きながら水を抽出する。電気分解して水素と酸素を生成し、輸送燃料として活用する。

簡単に言うとこのようなコンセプトです。水を作って生活に使ったり、分解して燃料に変えたりというイメージですね。

【月面開発に向けたスケジュールについて】

―月面に基地を作るという壮大な計画を聞かせていただきましたが、今後のスケジュール感を教えてください。

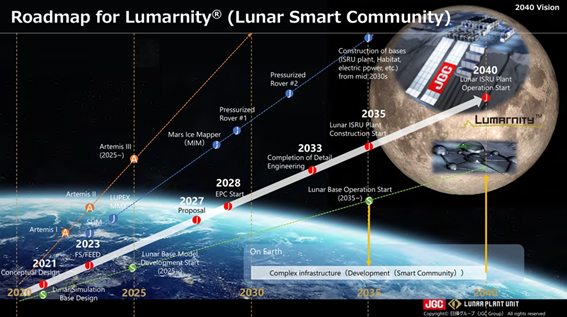

月面開発プログラムの中では、2040年代がよくハイライトされます。 2040年にプラントが稼働している状況をゴールとすると、2035年には建設がスタートしている。そのためには、2020年代後半には基本的な構想や、詳細な設計が終わっていなければならない。その手前までには実現性の検討を終え、プロジェクト化する必要がある。

このように、2040年とは先のことのように思えても、目先のことを一つずつ積み上げていかないと実現できない未来だとは感じています。

特に初期のプラントについては、「置くだけ」を目指したいですね。建設の要素など、現地でのさまざまなことをなるべく削減していく方針です。

―建設スタートが2035年なんですね。2040年と聞くと意外とあっという間で、自分が生きているうちにできそうなのだと考えるとワクワクします。

15年くらいの計画だと、当事者目線を比較的持ちやすいですよね。啓蒙活動も含めて、色々な企業を取りまとめながら進めていきたいです。

―建設が始まったら、深浦さんもやっぱり月に行かれるんですか?

個人的にはやはり行きたいです。 可能な限り無人での建設を進めますが、果たして本当に人手がゼロになり得るかはまだわからないので。一人でも必要だとなれば、出かける心づもりでいます。

【宇宙開発におけるアウトリーチ活動について】

―御社はインフラ整備としての月面基地構想だけでなく、VR体験を通した小中学生の教育や講演会開催など、アウトリーチ活動にも力を入れてらっしゃいます。そこにはどのような想いがありますか?

教育活動の中で感じるのは、2040年というのは子どもたちにとっても良いゴールです。 15年後と言えば、今の小中学生が、社会人になって少し経ったぐらいなので。実際に月を利用して何かやっている未来があり得るかもしれない、という世界観を示せます。

我々のようなエンジニアリング系の事業は、普段の生活でなかなかなじみがなく、触れる機会も少ないと思います。でも月面開発の文脈だと、ワクワク感を取り入れながら、ポジティブな物語を語れますね。

また今年の1月末くらいに、『宇宙のおしごと図鑑』という本が、KADOKAWA出版から刊行されました。ありがたいことに、宇宙飛行士やロケットエンジニアといった仕事に加えて、「月の水プラント屋さん」として見開きで紹介されたんですね。

我々の職業をこうして言語化していただくところまで来たのは、活動冥利に尽きるところです。これからも、学生たちの夢や選択肢を広げられれば幸いです。

【宇宙開発における深浦さんの想いについて】

―最後の質問になりますが、将来的に人類が月で暮らすという可能性について、深浦さんが考えていることをお聞かせください。

実現するスピードや形は未知数ですが、月を皮切りに、人類が地球でない星に住む未来は現実となっていくはずです。そこで人類が生活や経済活動をするには、必ずインフラ設備が必要となります。

その整備に個人としてもチームとしても貢献し、一つでも多く実現して、「あれは自分がやったんだ」なんて言える日が来れば良いと思います。願わくば、自分が現地に行くところまで目指したいですね。

取材:2025年4月22日 X-NIHONBASHI Studio

インタビュアー:岩岡 博徳 (東洋大学大学院特任工教授/中小企業診断士)

動画の方も是非ご覧ください。