太陽系について知ろう!成り立ちから今後の探査まで

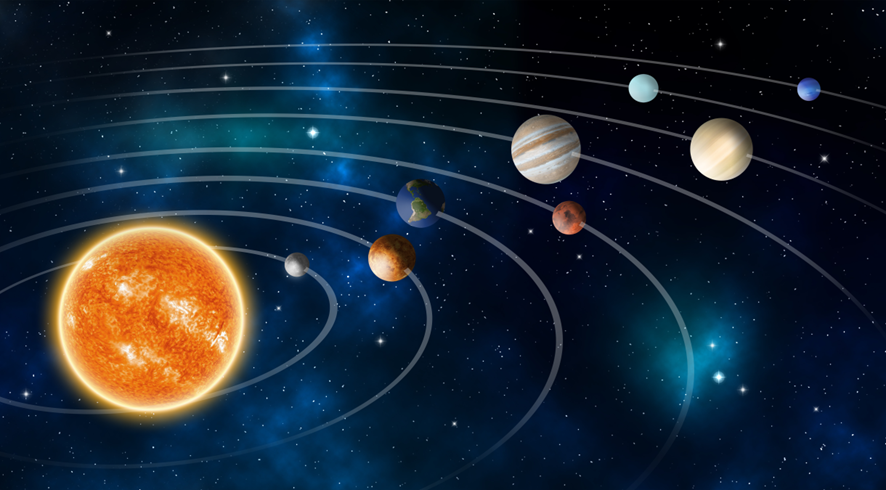

私たちが住む地球は、「太陽系」というところにあります。理科の授業でも耳にしたことがある「太陽系」、正確になにを意味するのでしょうか。

おさらいも兼ねて、太陽系の成り立ちから探査の変遷など、さまざまな観点から太陽系について解説します。

1. 太陽系とは

太陽系とは、どんな場所を指すのでしょうか。

太陽系を構成する惑星や衛星とともに解説します。

太陽系の定義

「太陽系」とは、太陽を中心に運行する天体の集団のことです。

太陽系を構成する主な天体は、次の通り。

・地球を含む8個の惑星(恒星を中心とした惑星の集まりを惑星系と呼びます)

・5つの準惑星

・直径が10kmに満たない数百万におよぶ小惑星

これらに加えて、数年から数千年に1度地球から見える彗星、惑星の周りを回る衛星も太陽系の天体です。また宇宙空間に存在するちりや、太陽から放出されるプラズマも太陽系に含まれています。

太陽系を構成する天体

地球を含めて、太陽系を構成する天体は多数あります。

主な天体の特徴を解説します。

・惑星

惑星は、太陽のような恒星を中心に公転している比較的大きな天体のこと。重力の影響を受ける関係から、球形をしています。

太陽系の惑星を、太陽から近い順に並べてみましょう。

① 水星

直径4,879km(地球の0.38倍)

質量は地球の0.06倍

② 金星

直径1万2,103km(地球の0.94倍)

質量は地球の0.81倍

③ 地球

直径1万2,756km

衛星1個(月)

④ 火星

直径6,792km(地球の0.53倍)

質量は地球の0.1倍

衛星2個(ダイモス・フォボス)

⑤ 木星

直径14万2,984km(地球の11.2倍)

質量は地球の317.83倍

衛星48個(イオ・エウロパなど)

⑥ 土星

直径12万536km(地球の9.44倍)

質量は地球の95.16倍

衛星34個(タイタン・レアなど)

⑦ 天王星

直径5万1,118km(地球の4倍)

質量は地球の14.54倍

衛星21個(ミランダ・アリエルなど)

⑧ 海王星

直径4万9,528km(地球の3.88倍)

質量は地球の17.15倍

衛星8個(プロテウス・トリトンなど)

ちなみに、太陽の直径は139万km。質量は地球の33.29万倍もあります。

・準惑星

準惑星は、比較的新しい概念です。

2006年、国際天文学連合(IAU)によって定められました。太陽系の中で、惑星に準じる大きな天体が「準惑星」です。

現在、準惑星は5個あります。

① 冥王星

直径2,370km(地球の0.186倍)

かつては太陽系の第9惑星とみなされていましたが、2006年に準惑星となりました。

② エリス

直径2,326km(地球の0.183倍)

③ マケマケ

直径1,434km(地球の0.113倍)

④ ハウメア

直径1,632km(地球の0.128倍)

⑤ ケレス

直径952km(地球の0.074倍)

・衛星

衛星は、惑星の周りを公転している天体です。衛星も、太陽系に属しています。地球には1個の衛星があり、それが月。

水星と金星以外の惑星には、それぞれ複数の衛星が存在しています。現在、総数は114個。

宇宙探査や研究によって、今後も増える可能性があります。

2. 太陽系の誕生!天体はどのように生まれたのか

」

太陽系はどのように誕生したのでしょうか。変遷をたどってみましょう。

太陽の誕生は46億年前

太陽系の質量の99%を占める太陽。

太陽は、およそ46億年前に生まれたといわれています。

太陽はどのように誕生したのでしょうか。

太陽誕生の経緯

まず、宇宙の星と星の間には「星間物質」と呼ばれるものが存在します。星間物質は水素やヘリウムから成っています。これらのガスが、相互に引きあって雲の形になりました。これを「星間分子雲」と呼びます。

星間分子雲の密度の高い部分が「分子雲コア」となり、分子雲コアが回転して収縮し、中心部が高温になった塊、それが「原始星」と呼ばれるものです。

こうして生まれたのが「原始太陽」。星間物質の大半が原始太陽に取り込まれて、円盤状になっていきました。微惑星や小天体と呼ばれる小さなかけらが、円盤上に太陽に引き寄せられていったのです。

やがて円盤原始太陽の円盤が消え、太陽は恒星となりました。

太陽にならなかった残りの星間物質が、太陽系の他の天体になったと考えられています。

3.太陽系の成り立ちに迫る

太陽が生まれたあと、太陽系を構成する惑星や準惑星が登場します。

宇宙ではどんなドラマが起きていたのでしょうか。

惑星は太陽誕生の副産物

原始太陽は、分子雲コアのガスやちりによって生まれました。全体の99.86%が太陽になり、残りの0.14%は、太陽の周りに円盤状に散らばっていたと考えられています。これが、「原始惑星系円盤」です。

これらのガスやちりは、近い者同士が互いの重力で引き寄せ合い、徐々に大きくなっていきました。微惑星や小天体となった塊がやがて、惑星になっていったのです。

謎が多い太陽系の成り立ち

太陽系の始まりは46億年前にさかのぼります。その本当の姿を知ることは不可能。

現在研究で報告されている太陽系の成り立ちは、他の銀河を観察することで構築されたものです。つまりあくまで推測にすぎず、まだまだ謎が多いのが実情なのです。

たとえば、私たち生命体の源となった有機物はどのようにして地球に運ばれたのか。

彗星によってもたらされたとか、隕石が原因とか、諸説あります。しかし生命の誕生の根源は、まだまだミステリーに包まれているのです。

解明のカギとなる隕石の存在

太陽系の成り立ちの謎を解明するために注目されているのが、隕石や彗星などの地球外物質です。とくに隕石は、月の砂などと並んで私たちが入手できる数少ない地球外固体物質のひとつ。落下してきた隕石は、ニッケルや鉄、炭素質を含んだタイプがあり、これが地球上の生命の源となった可能性が指摘されています。

隕石の多くは火星と木星の間にある小惑星帯から由来していますが、実は「手つかず」の資料ではありません。なぜなら隕石は、地球に落下する過程で大気圏を通過するため、高温に晒されるからです。

そのため、太陽系の謎を探るための近年の探索は、手つかずの資料を入手する方向へと舵が切られているのです。

4.太陽系の謎を解くための地球外物質を探るミッション

地球に落下してくる隕石は、大気圏突入時の高温や地球環境を受けて、表面が溶解する過程を経ていると考えられています。

一方で、惑星になることなく残った小天体には、太陽系誕生の情報となる本来の物質を有しています。より正確な分析をするために、宇宙空間にある物質を地球に持ち帰るさまざまなミッションがあります。

① NASAのスターダスト計画(彗星塵の回収)

1999年に打ち上げられた探査機「スターダスト」は、Wild-2短周期彗星の塵を採取するのが目的でした。

ミッションは2004年に成功、2006年に無事に地球に帰還しました。

② はやぶさ

日本のJAXA(宇宙航空研究開発機構)も、小惑星探査機「はやぶさ」を打ち上げ、地球外物質の採取に成功しています。

2003年に打ち上げられたはやぶさは、地球から約3億キロ離れた小惑星「イトカワ」の表面からサンプルを採取、無事に帰還しました。

③はやぶさ2

2014年には、はやぶさ2探査機が打ち上げられ、地球近傍小惑星リュウグウのサンプル採取を実施。こちらも成功し、2020年に帰還しています。

5.小惑星探査による研究と未来

地球外物質の採取と分析は、太陽系の成り立ちを知る上で大きな進歩となります。

これまで採取された物質の研究から、どのようなことが明らかになったのでしょうか。

小惑星リュウグウのサンプルから明らかになったのは

小惑星リュウグウは、マサチューセッツ工科大学によって1999年に発見されました。

探査機はやぶさ2が持ち帰った試料から、以下のことが判明しています。

① 太陽系を代表する化学組成を持つ石であった

太陽系の小惑星は、構成される要素によっていくつかのタイプに分類されています。

地球に落下してくる隕石の多くは、誕生から進化している可能性の高いS型小惑星に由来するといわれています。

一方リュウグウは、炭素質を多く含むC型小惑星。太陽系を代表する化学組成を持っていることが判明しました。

② さまざまな形態での有機物を発見

リュウグウの試料からは、さまざまな有機物が発見されました。

砂や小石から、23種類のアミノ酸が発見されたほか、炭酸塩や硫化鉄など、化学式が決定できるものだけでも2万種を超える物質が見つかったのです。

つまり、生命の源となり得る分子がリュウグウには存在していたわけです。

③ リュウグウのサンプルは「手つかず」の状態

地球に落下してくる隕石と異なり、リュウグウの試料は研究者が求める「手つかず」状態である可能性が高くなりました。

サンプルの含有物は、大規模な加熱を経ていないため、太陽系形成初期の情報採取が期待されています。

④ リュウグウにはかつて氷が存在した!

サンプルの結晶からは水が発見され、塩や有機物を含む炭酸水であることが判明しました。

リュウグウの母天体は、水と二酸化炭素が氷の状態で存在する低温領域で生まれたことが推測されます。

-200℃以下の領域で生まれたリュウグウは、太陽系で300万年をかけて50℃まで温まり、さまざまな化学反応が起こったことがシミュレートされました。

サンプルの研究や分析から、太陽系の成り立ち、地球に生命がもたらされた要因が、少しずつ解明していく可能性が広がりました。

今後は、はやぶさ2の拡張ミッションや、その場で分析する手法なども検討されています。

最後に

太陽を中心に広がる広大な世界。

地球は太陽系の惑星のひとつであり、ほかの7つの天体とともに太陽系を構成しています。

太陽系の成り立ちには今も謎が多く、小惑星のサンプルの採取などから、46億年前の宇宙の記憶を探っています。

太陽系の変遷に思いを馳せれば、日々の悩みも小さく見えてきますね!